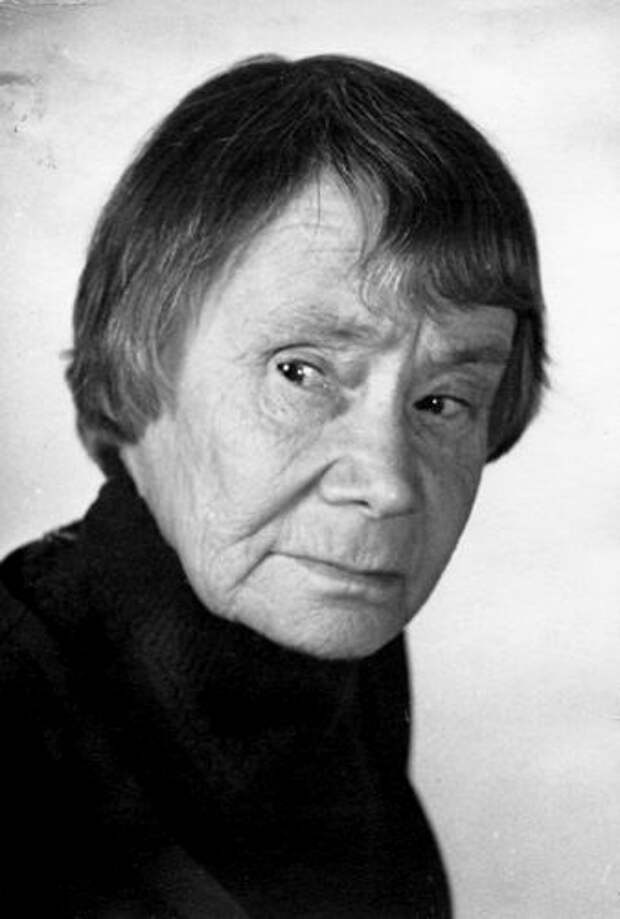

Великие актеры запоминаются сразу - с первого взгляда и навсегда. Она такой и была - фамилию её знал узкий круг специалистов, а на экране, на сцене и на улице узнавали ВСЕ - как узнают родных из своей семьи.

Любой её работе сопутствовали яркий рисунок и филигранная отделка характера. Она блистала на сцене театра имени Ленинского комсомола в период его расцвета: в «Вишневом саде» играла и Варю, и Шарлотту, ставила спектакли и преподавала актерское мастерство. Очень много Мурзаева работала для детей — одних «Ералашей» на ее счету штук десять.

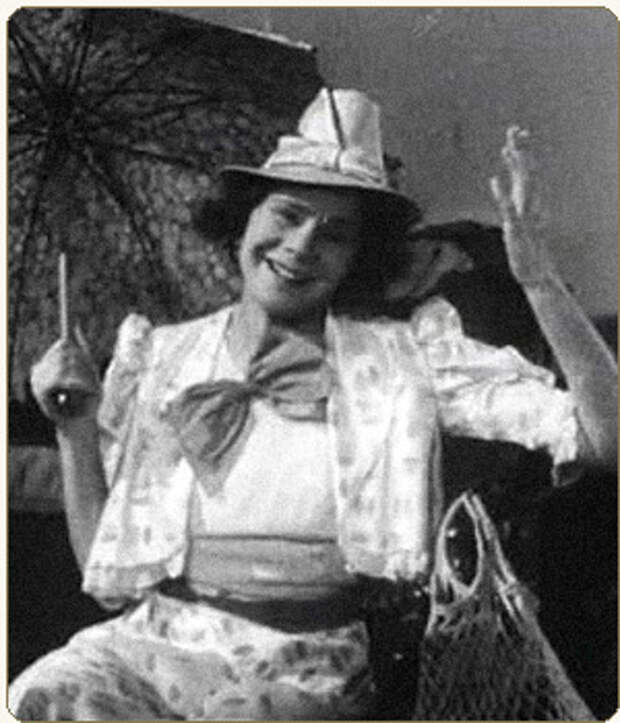

Ворвавшись в кино (пошла на спор с подругой по театру Валентиной Серовой на кинопробы, в результате роли в фильме "Сердца четырех" получили обе), она произнесла всего несколько реплик, но фраза "Вас к телефону... все тот же приятный мужской голос" сделала её знаменитой.

Но ведь надо суметь произнести эту фразу так, чтобы проходная роль второго плана засверкала бриллиантом. Режиссер Юдин на пробах был сражен экстравагантной нашлепкой пластыря на её распухшем носу: накануне вечером она лечила насморк синей лампой и, задремав, обожгла самую выдающуюся часть своего лица.

Но каким-то непостижимым образом она сумела превратить свой недостаток в достоинство, и режиссер понял: актриса не только не боится быть смешной, она стремится быть смешной, умело шаржирует, лепит выпуклый образ сочными деталями, создает образы-карикатуры - но не карандашом, а движением, пластикой, голосом, лицом. И при этом остается психологически точной и достоверной.

http://video.chtoby-pomnili.com/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%...

Откуда этот гениальный ход? Кто научил её обыгрывать свою внешность? Откуда у неё умение подмечать основное в характере человека и передать это несколькими смелыми мазками? Может быть, от отца-художника, приподававшего рисование в детском доме, где директором была его жена, мама Ирины, и где педагогами работала вся её родня?

Отец как натура глубоко художественная и творчески темпераментная, организовал здесь театр теней для сирот. Волшебство рождения на глазах спектакля так потрясло девочку. что она тут же самостоятельно нашла ближайшую студию творческой молодежи, и это решило её судьбу.

Тем не менее, о кино она и не мечтала, не любила даже фотографироваться и считала себя нефотогеничной. Вероятно, сыграл свою роль неприятный прогноз, полученный от руководителя драмкружка. Н.С.Плотников, актер и режиссер, в будущем профессор ВГИКа и звезда вахтанговской сцены, щелкнул гимназистку Мурзаеву по носу и произнес: "Глупенькая! Тебе никогда не стать артисткой!"

Она не просто обиделась. Она повернулась и ушла. С прямой спиной (фирменный штрих девочки из приличной семьи). Конечно, она поняла. что он намекнул на её некрасивость и излишнюю для театральной среды серьёзность. Думаю, что она решила:"НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ! НО Я СТАНУ АКТРИСОЙ!". И поступила в Московский Государственный театральный техникум им. Луначарского (будущий ГИТИС). А параллельно училась в Литературном институте им. Брюсова (через год, правда, бросила: в то время в Литинституте в основном занимались идеологической подготовкой и партийностью литературы).

Окончив Театральный техникум, она оказалась в театре-студии Рубэна Симонова. Первым спектаклем студии стала довольно примитивная, но всё же забавная по тем временам пьеса Красавица с острова Люлю". По сюжету компания неких капиталистов отправляется на остров дикарей в поисках загадочной принцессы Кокао, которую как раз и играла Ирина Мурзаева. Со временем студия приобрела положенный статус, получила своё помещение, а Ирине было предложено заняться педагогикой в студийной школе. Вскоре она заняла пост ассистента режиссёра и уже почти на равных общалась с мастерами.

Ей хватило собственной начитанности и энциклопедической образованности, серьезности иинтеллигентности, чтобы не только сразу получать роли и ставить спекктакли, но и студийной педагогикой - она начала преподавать актерское мастерство. Однако театральную карьеру всерьез затормозила свалившаяся на голову кино-популярность. Ведь актеру в театре тем тяжелее жить, чем сильнее он прославился на экране.

В Московском театре имени Ленинского комсомола, куда она попала после театра-студии Рубена Симонова ТРАМ, отыграв там более 10 лет, на сцене царили звездные красавцы и красавицы тех лет: Серова, Окуневская, Фадеева, Пелевин, Соловьев... , А правила театром великая «тройка»— Берсенев, Гиацинтова и Бирман. «Тройка» решала все, от нее все зависело и она не особо жаловала Ирину Всеволодовну.

Мурзаева держалась особняком. Она тоже была звездой Ленкома, сама поставила там два спектакля: «Новые люди» по роману Н. Чернышевского «Что делать?» и «Мужество» по В. Кетлинской. Но отношения с «тройкой» у нее не сложились. Серафима Бирман при всей гениальности была дамой завистливой и ревнивой. Она не любила актрис своего амплуа и, как известно, на этой почве рассорилась с Раневской. Она никогда не давала ролей в своих постановках Мурзаевой.

И все же Ирина Всеволодовна ценила в своих наставниках лучшее. Она писала им отовсюду, куда бы не забрасывала ее жизнь, делилась впечатлениями, спрашивала совета, поздравляла с праздниками. Вот отрывок из письма к Софье Гиацинтовой, у которой она искала поддержку

«Дорогая Софья Владимировна!

Последнее время между нами возникал иногда холодок, который я всегда внутренне переживала очень тяжело, так как люблю Вас всей душой за творческое и человеческое добро, которое Вы мне делали. Думая о наступающем 54-м годе, я всей душой желаю, чтобы было опять тепло и уютно.

Здесь, вдали от театра, когда мне бывает трудно, я всегда вспоминаю мои «университеты» при Вас, т. е. все наши совместные спектакли, Ваши беседы и советы. Меня это укрепляет и очень помогает...»

В относительно молодом возрасте она сыграла в кино лишь две роли изатемнадолго исчезла с экрана. илишь через 20 лет вернулась в кино, но уже в возрастном амплуа комических старух. но и его онасумела углубить и расширить, соединив комизм с тонким трагичеким психологизмом.

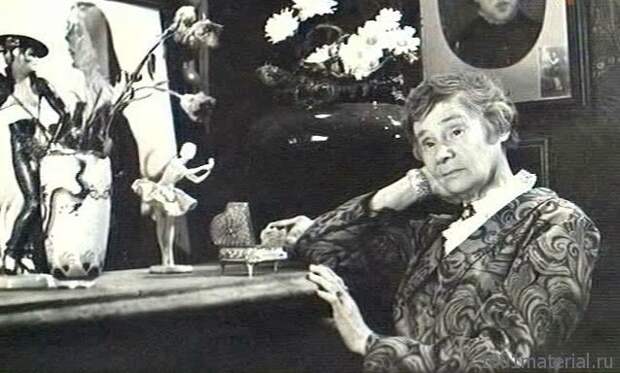

Ее фирменными шаржевыми приемами стали губы "в ниточку", хват под локоток и смех плечиком к щеке. Ее самые знаменитые работы – Свадьба (1944), Анна на шее (1954), Девушка без адреса (1957), Вечера на хуторе близ Диканьки (1961), Сказка о потерянном времени (1961), 12 стульев (1971), Старики-разбойники (1971), Сказка, рассказанная ночью (1981)…

Ни одной главной роли. Но она не довольствовалась привычным амплуа «комической старухи». Она его довела до совершенства. Как это могла бы сделать лишь она, Ирина Мурзаева. Шляпка с вуалькой, вздернутое плечико, кокетливая улыбка – о, это не простая бабка (кстати, нередко роли Мурзаевой в титрах именно так и писались). Это, извините, женщина. В возрасте, да. Но – женщина!

Платок, завязанный под подбородком. Темный передничек. Усталые глаза.

«А ты что это удумала? Губы красить?! Ах ты!..» – и первой подвернувшейся под руку тряпкой стала хлестать взрослую дочь, уже вдовую, председателем колхоза намедни прилюдно избранную. Так вот потому¬то и негоже губы красить! Это же срамота какая

Одна из самых лучших ролей-Мама председательницы в фильме "Простая История". Сначала насмешив публику изумленным"Это за что ж тебя!?", затем отхлестав "здоровую дуру" (свою вдовую дочь) тряпкой за помаду на губах, она мудро и просто напутствует свою дорчь:" Перед людьми не возносись, держи себя сурьезно, незабывай, что ты - вдова... А Ваньки Лыкова чтоб тут больше идуху не было!"... А затем эпизод, бьющий в самое сердце. Хоть она и учила свою дочь мудрости, но дочь не слишком-то послушалась. И мать смирилась. И вот мы видим сидящих за столом Ваньку (Василий Шукшин) и Маму - решил деревенский мачо сделать эту свою связь с СашейПотаповой более тесной, ибо выгодно теперь- любовница стала местной начальницей. Но Саша (Нонна Мордюкова), обиженная отцом Лыкова, внезапно входит в избу м смотрит на мать. И Мама вдруг в момент все поняла, и так стеснительно спрятала рюмочку с водочкой, принесенную хитреньким Иваном. Вот как она сумел за несколько секунд сыграть такой подтекст и еще так, чтобы он всем стам понятен? Талант психолога?

Сама Нонна Мордюкова которая в "Простой истории" снималась вместе И. Мурзаевой, потом так вспоминала об актрисе: "Это была наша отрада, чудо из чудес! Бывают же такие люди – безвозрастные. Иногда она напоминала девушку – красная, скромная. Но тут же могла послать матом. Она безумно любила сына, и дети постоянно к ней липли, даже самые маленькие. И не только дети, с ней каждый хотел поговорить. Раскрепощенный, нескончаемо интересный человек, безумно талантливая актриса.. Если бы все были такими, как она и моя мама, мы летали бы на крыльях, жизнь была бы намного легче и справедливей".

А как Ирина Мурзаева бесподобна в роли «беспомощной бабушки» в кинокомедии «Опекун», режиссёров Альберта Мкртчяна и Эдгара Ходжикяна снятая на киностудии Мосфильм в 1970 году. Весёлое и незамысловатое кино, смотрится легко и просто. Сочетание сатиры с любовной линией. Эта лента имела немалый успех в советском прокате.

Станислав Садальский, которому тоже посчстливилось работать вместе с Ириной Всеволодовной, назвал её в своейстатье НЕЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ

http://sadalskij.livejournal.com/1567507.html

Вульф о Мурзаевой:

http://russia.tv/video/show/brand_id/3962/episode_id/99325/v...

В журнале "Советский Экран" было опубликованное единственное интервью с ней. Вотоно, перепечатываю его полностью

ИРИНА МУРЗАЕВА : "...И эксцентрический ключик "

Когда Ирина Мурзаева идет по улице, прохожие улыбаются ей. Потому что не раз от души хохотали, глядя на ее экранных героинь—быстрых как ртуть, немного чудаковатых, частенько попадающих впросак, но никогда не унывающих. Люди постарше вспомнят ленты своей молодости—«Сердца четырех», «Близнецы», «В шесть часов вечера после войны». В памяти других всплывут «Простая история», «Когда казаки плачут», «Женщины». Из молодых мало кто не видел «Женатого холостяка», а как не улыбнуться при виде Анны Христофоровны, специалиста по добрым советам! Да и для ребятишек Мурзаева «свой человек»—и потому, что много снималась в сказках, и потому, что часто выступает в их любимом киножурнале «Ералаш».

— Скажите нам, Ирине Всеволодовна, как начинался ваш путь в искусстве?

— Это у-ух куда надо возвращаться! К началу 20-х... Окончила театральный техникум имени А.В.Луначарского (нынешний ГИТИС). была актрисой Свердловского ТЮЗа, театра-студии под руководством Р. Симонова, Московского театра имени Ленинского комсомола. Всегда любила в искусстве яркую форму, острую характерность, комедийность. Так, в «Вишневом саде» я играла и Варю, и «клоунессу» Шарлотту Ивановну. Исполняла роли серьезные: скажем, учительницу Володи Ульянова в спектакле «Семья», фру Линде в «Норе» Ибсена, и комические—сваху в гоголевской «Женитьбе», миссис Уильфер в «Нашем общем друге» Диккенса или—под стать им—портниху в пьесе Погодина «Моль». Такие перепады для актера удивительно интересны!.. Потом мне и самой пришлось преподавать актерское мастерство, пробовать силы в режиссуре: в московском Лейкоме поставила спектакли «Мужество» по В. Кетлинской и «Новые люди» по роману Н.Чернышевского «Что делать?».

— А как пришли в кино?

— Все началось почти с курьеза. Я накануне, как назло, обожгла себе кончик носа: лечила насморк синей лампой да и случайно дотронулась до ее. Но на киностудию отважилась все-таки пойти и... Моя типровтзированная «нашлепка» на носу была замечена режиссером К. Юдиным, что он тут же дал мне роль маникюрши, этакой любопытной сплетницы, «королевы замочных скважин».

— Действительно, сатирическое попадание здесь было на редкость снайперским.

— Вообще-то работа не сразу пошла гладко. Я долго не могла приспособиться к специфике кино: играла по театральной привычке с нажимом, пока не увидела отснятый материал и не поняла, что. пытаясь все делать по правде, кривляюсь,—перед камерой надо делать все во много раз мягче, без нажима. Тогда смогла думать уже не только о технике исполнения, но ставить себе какие-то сложные задачи. Этот фильм стал «точкой отсчета», вехой в моей биографии. Хотя что дальше, было тогда неясно: шел 1941 год.

— Но и во время войны вы снимались. Назовем хотя бы «Свадьбу», поставленную в 1943-м, где вам довелось работать с Э.Гариным, Ф.Раневской, С.Мартинсоном. Что запомнилось больше всего?

— Как они мне завидовали... Да-да. Роль-то у меня там была небольшая, но в сцене за столом, изображая одну из свах, я должна была съедать в кадре настоящую котлету! Сейчас это звучит, наверное, смешно, а может быть, и неправдоподобно. Но было!.. Выросли новые поколения, не знающие того лихолетья...

— Яркий комизм и филигранная отделка характера персонажа стали постоянными спутниками ваших экранных работ. Для зрителей роли Ирины Мурзаевой при всем их разнообразии слились как бы а некий единый образ, обаятельный, узнаваемый, каждый раз встречаемый с радостью. Попробуем вспомнить, из чего складывался этот образ, к примеру, за последние годы. Итак, с вашим участием выходили фильмы «Опекун», «Старики-разбойники», «12 стульев», «Учитель пения», «Сдается квартира с ребенком»...

— ...«Поцелуй Чаниты», «Преступление», «Сказка, рассказанная ночью», «Розыгрыш», «Счастливая, Женька!», «Зудов, вы уволены!», «Если можешь, прости...». Да все-то вспоминать и смысла нет. Главное для актера—сознавать, чтобы ты всегда работал не ниже своих возможностей и что каждый раз хотел сказать людям что-то важное о них же самих, помочь им посмотреть на себя со стороны. Побывала я и в шкуре «темных сил». Играла одну-из злых волшебниц в «Сказке о потерянном времени», сваху, уговаривающую героиню «Анны на шее» выйти замуж за старика, фрейлину-интриганку из сказки «В тридевятом царстве» и многих других «злюк» и «вредин»... Экран позволяет примерять разные обличья: благодаря ему я становилась и деревенской бой-бабой, и бывшей балериной, и даже «моржихой», любительницей зимнего плавания.

— Приходилось ли вам что-либо придумывать для роли?

— Предлагать, придумывать, находить приспособления—это само существо актерского дела. Если ты заинтересовался ролью, фантазия начинает работать сама собой. Помню, в «Железном потоке» Е. Дзиган поручил мне сыграть бабу Гарпину. Я придумала, что, убегая из горящей станицы, она успевает захватить с собой лишь самоварную трубу и на протяжении долгого тяжелого пути не расстается с ней. Это была отнюдь не «хохма» — в этой трубе для Гарпины сосредоточен весь мир, надежда на то, что она снова обретет свой дом, свой очаг. Удачно найденная деталь помогла не только сделать образ запоминающимся (а из встреч со зрителями я знаю, что его помнят), но и более точно, ненавязчиво, без лишней дидактики сообщить нечто важное о диалектике самосознания моей героини, приходящей к пониманию смысла революции...

— Что для вас, мастера экранной миниатюры, главное, когда беретесь за небольшую роль?

— Стараюсь полностью использовать отпущенное мне фильмом время, быть внимательной к партнерам, досконально знать своего героя. Ведь самое важное в эпизоде—это оценка персонажем происходящих событий. От актеров «второго плана» зависит очень многое. Как известно, короля нередко играет его окружение. В эпизоде могут быть интересные пластические задачи; я особенно ценю возможность использовать элементы шаржа, гиперболы. К каждой роли надо найти свой ключик, так вот мой любимый ключик эксцентрический...

— С кем из ваших героинь предстоит нам встретиться а ближайшее время?

— На «Мосфильме» в картине В. Шамшурина «Зачем человеку крылья» о встрече бывших фронтовиков сыграла деревенскую бабусю. Она вроде бы охает да ахает на судьбу, но на деле бойкая, шустрая, ей все интересно. Играя своих героинь энергичными, заводными, я хочу показать, что наше поколение еще полно энергии и сил. Мы еще, как говорится, хоть куда!

беседу вёл П.Черняев

Фото С.Иванова

Журнал "Советский Экран" №2 июль 1985 года .

Аздесь неплохаястатья о её жизни и творчестве. Для тех, кому интересно узнай о ней немножно подробнее:

Ирина Мурзаева

Принципиальная комическая старуха

Кто такая «комическая старуха»? Это постоянный персонаж озорных русских водевилей, шустрая или нелепая, ехидная или простодушная, но всегда самая смешная из всех героев пьесы. Актрисы этого амплуа были необходимы в любой труппе, будь то мюзик-холл или МХАТ. И со временем «комические старухи» уверенно перекочевали на киноэкраны. Самой яркой и самой любимой из них по праву можно назвать Ирину Мурзаеву.

Как ни странно, в жизни она была совсем иным человеком. Ничего общего с экранными героинями у Ирины Всеволодовны не было. Серьезная, образованная, интеллигентная, замкнутая, она даже не справлялась с житейскими обязанностями бабушки, как то сидение с внуками, прогулки в зоопарк, колыбельные на ночь. В молодости она даже представить себе не могла, какой штамп ляжет на ее творческую биографию. Но... обо всем по порядку.

Родилась Ирина Мурзаева в 1906 году в Красноуфимске Вятской губернии. Ее дед был управляющим на одном из местных заводов, о чем, естественно, актриса старалась не упоминать. Отец был художником, преподавал рисование. Мать учительствовала в начальной школе. Судьба кидала их семью по разным городам российской глубинки, пока, наконец, Мурзаевы не осели в Москве. Здесь под мамино руководство отдали двухэтажный детский дом на Шаболовке. В педагоги пошла вся родня: и папа, и тетка, и бабушка. Жили на первом этаже, работали на втором. Здесь же Ирина впервые соприкоснулась с таинством театрального искусства — папа организовал в детдоме театр теней.

В ту пору Ирина училась в гимназии. Она отыскала ближайший драмкружок и стала постигать азы актерского мастерства. Руководил тем драмкружком юный Николай Плотников — будущий мэтр советской режиссуры, звезда вахтанговской сцены и профессор ВГИКа. Но контакт Мурзаевой с Плотниковым был недолгим. Однажды он щелкнул девушку по носу, после чего она развернулась и ушла, впервые проявив свою врожденную принципиальность и бескомпромиссность. «Глупенькая, — сказал ей молодой педагог. — Ты никогда не станешь артисткой...» Но она решила доказать, в первую очередь себе, что станет. И поступила в Московский государственный театральный техникум им. Луначарского. Больше того, параллельно Ирина начала учебу в Литературном институте им. Брюсова, но через год решила, что с нее достаточно одной актерской профессии.

А потом была чудная работа в театре-студии Рубена Симонова. С каким восторгом Ирина Всеволодовна вспоминала это время! Сколотилась довольно пестрая группа: студенты, молодые любители и старые безработные профессионалы. Занимались бесплатно, пристанище нашли в Доме Армении. Но все безгранично обожали своего руководителя — блистательного артиста и мудрого педагога Рубена Николаевича Симонова. К работе в студии он привлек не менее талантливых людей: начинающего хореографа Игоря Моисеева, начинающего режиссера Андрея Лобанова и мастера художественного слова Дмитрия Журавлева. Первым спектаклем студии стала довольно примитивная, но все же забавная по тем временам пьеса «Красавица с острова Люлю». По сюжету компания неких капиталистов отправляется на остров дикарей в поисках загадочной принцессы Кокао, которую как раз и играла Ирина Мурзаева.

Сам Рубен Симонов, конечно же, больше времени и внимания уделял Вахтанговскому театру, которым руководил. И в студию обычно приходил поздно вечером, после спектакля. Его терпеливо ждали, предвкушая ту удивительную атмосферу художнической фантазии, какая возникала при общении с Мастером, заставляя прощать все его человеческие недостатки, забывать обо всем на свете и репетировать до рассвета эту пресловутую «Красавицу с острова Люлю». Симонов фантазировал смело. Он удивлял умением использовать и чьи-то робкие предложения, и даже окружающую обстановку. Сценической площадки как таковой в Доме Армении не было. Небольшая эстрада с колоннами плавно перетекала в уютный зрительный зал с такими же колоннами и далее — в фойе, где стояло несколько старинных вещей: часы, рояль, пара кресел. В этом фойе студийцы занимались с Игорем Моисеевым. Какие-то элементы его будущих хореографических сюит он использовал в постановке нескольких пантомимических сцен «Красавицы». Костюмы для светских сцен I акта консультировала и даже помогала мастерить самая знаменитая в то время художница-модельер Ламанова. А костюмы для дикарей Рубен Николаевич предложил изобрести самим. Был объявлен конкурс на самую выразительную одежду дикаря. Победил костюм из рогожи. В результате близлежащий хозяйственный магазин тут же был лишен всех запасов рогожи, к великому изумлению продавцов. Спектакль неплохо принимали в самых разных аудиториях, но большим мастерством студийцы, конечно, не обладали. Положение усложнялось и тем, что артистам приходилось подрабатывать, чтобы прокормить себя и свои семьи. Работала и Мурзаева — в детском саду.

Со временем студия приобрела надлежащий статус в системе УМЗП, получила помещение на Большой Дмитровке, а Ирина Мурзаева отправилась шлифовать свое мастерство в Свердловский детский театр. Через полгода она вернулась и сразу же окунулась в репетиции лучшей постановки студии Симонова «Таланты и поклонники». Все роли уже были распределены, и Мурзаевой предложили репетировать Матрену. Так как роль эта была небольшой, режиссер Андрей Лобанов не обращал на нее особого внимания, и у актрисы появилась возможность наблюдать процесс рождения спектакля как бы со стороны. Этот опыт ей пригодился, так как вскоре Ирине Всеволодовне было предложено заняться педагогикой в студийной школе. А уже на следующей постановке — «Дети солнца» — Мурзаева заняла пост ассистента режиссера и почти на равных общалась с Лобановым, споря и отстаивая свою точку зрения.

«Таланты и поклонники» пользовались успехом и у зрителей, и у критиков. Спектакль был сыгран более тысячи раз, причем с большим удовольствием и любовью. Студийцы выезжали с ним в Ленинград, Киев и другие крупные города.

Следующий этап — Московский театр имени Ленинского комсомола. Это звезды: Серова, Окуневская, Фадеева, Пелевин, Соловьев... Это великая «тройка», которая правила театром, — Берсенев, Гиацинтова и Бирман. «Тройка» решала все, от нее все зависело. Ирина Мурзаева держалась особняком. Она тоже была звездой Ленкома, сама поставила там два спектакля: «Новые люди» по роману Н. Чернышевского «Что делать?» и «Мужество» по В. Кетлинской. Но отношения с «тройкой» у нее не сложились. Серафима Бирман при всей гениальности была дамой завистливой и ревнивой. Она не любила актрис своего амплуа и, как известно, на этой почве рассорилась с Раневской. Она никогда не давала ролей в своих постановках Мурзаевой. И все же Ирина Всеволодовна беззаветно любила своих новых наставников. Она писала им отовсюду, куда бы не забрасывала ее жизнь, делилась впечатлениями, спрашивала совета, поздравляла с праздниками. Взаимностью ответила лишь Софья Гиацинтова. В 1953 году Мурзаеву пригласили на сезон в Харьковский государственный драмтеатр имени Пушкина — поставить того же Чернышевского, а заодно и Чехова. Спектакли собрали массу рецензий, но сама работа шла нелегко. Мурзаева пыталась найти поддержку у Гиацинтовой в письмах:

«Дорогая Софья Владимировна!

Последнее время между нами возникал иногда холодок, который я всегда внутренне переживала очень тяжело, так как люблю Вас всей душой за творческое и человеческое добро, которое Вы мне делали. Думая о наступающем 54-м годе, я всей душой желаю, чтобы было опять тепло и уютно.

Здесь, вдали от театра, когда мне бывает трудно, я всегда вспоминаю мои «университеты» при Вас, т. е. все наши совместные спектакли, Ваши беседы и советы. Меня это укрепляет и очень помогает...»

Как режиссер Ирина Мурзаева работала увлеченно, репетиции захватывали ее и заполняли все существо, из-за чего нередко возникали конфликты с администрацией Театра имени Ленинского комсомола и актерами. Она требовала присутствия на репетициях всех исполнителей по плану, а ей отвечали, что, помимо ее спектакля, есть и другие, поважнее. Умом она это понимала, но сердце ее бунтовало. К каждому актеру Мурзаева искала свой подход. Она чувствовала разные театральные школы, чувствовала гибкость и даже умственные способности своих «подопечных». Поэтому вела с ними отдельные беседы до и после репетиций, добиваясь поставленной общей цели.

В Театре имени Ленинского комсомола проявился и комедийный талант Мурзаевой. Несмотря на то, что играла она самые разные роли, наибольшим успехом пользовались Сваха в «Женитьбе», Шарлотта Ивановна в «Вишневом саде», миссис Уильфер в «Нашем общем друге» Диккенса. От фактуры никуда не уйдешь. Спектакли Ленкома в те годы были безумно популярны, в театр невозможно было попасть. После войны труппу пригласил в Югославию Броз Тито и наградил орденами. В 55-м актеры получили ордена и в Варшаве. Но через год Ирина Мурзаева из театра ушла. Навсегда. Она не приняла нового руководства, вновь проявив свою принципиальность. Сцена оставалась с ней только в кружках художественной самодеятельности, которые она вела долгие годы.

А что же кино? Кино началось, конечно же, со смешного. Подруга Мурзаевой Валентина Серова была приглашена на пробы фильма «Сердца четырех» и позвала ее с собой за компанию. А накануне Ирина Всеволодовна по рекомендации врача лечила насморк большой синей лампой, да и «клюнула» ее носом. В результате экстравагантная нашлепка на носу произвела такое впечатление на режиссера Константина Юдина, что он тут же предложил Мурзаевой роль Маникюрши.

Актриса была еще очень далека от кино. Она считала себя не фотогеничной и терпеть не могла фотографироваться вообще, даже в ролях. Но Константин Юдин обладал удивительной способностью находить актеров, он обладал особенностью открывать новые имена в кино, давать новое рождение актерам известным. Он подарил кинематографу Валентину Серову, Людмилу Целиковскую, Веру Орлову, Павла Шпрингфельда, Андрея Тутышкина. Он открыл двери в кино Ирине Мурзаевой, хотя это было поначалу нелегко. Дело в том, что ей не сразу удалось уловить разницу правды сценической и правды экрана. Ее пробы были неудачны, а репетиции и того хуже. Но режиссер терпеливо работал с ней, решив однажды «вылечить» будущую кинозвезду раз и навсегда: он показал ей отснятый материал. Мурзаева пришла в ужас от увиденного, от резкости, преувеличенности своих движений, жестов, мимики. Наблюдая ее реакцию, Юдин удовлетворенно ухмылялся и подхихикивал. С этого момента дела пошли лучше.

С Константином Константиновичем работать было легко. Актеры любили у него сниматься, их привлекали его легкость и комедийность. Он откровенно радовался удачным находкам, и это заражало всех на съемочной площадке. Однажды Юдин объявил Мурзаевой: «Ну, я придумал для вас кадр, который вас прославит!» Актриса смутилась и, веря ему безгранично, на этот раз не поверила. Однако при выходе фильма «Сердца четырех» на экраны не было случая, когда, говоря о Мурзаевой, не упомянули бы этот кадр: проселочная дорога, телега — и слащавая Маникюрша с зонтиком театрально бросает кучеру: «Трогай!» Памятна и другая фраза героини Мурзаевой, которая цитируется до сего дня: «Вас к телефону... приятный мужской голос».

Ирина Мурзаева «проснулась знаменитой». И хотя фильм несколько придержали на полке, слава все равно обрушилась на актрису и закрепилась следующей комедией Константина Юдина «Близнецы». Почти в то же время на экраны выходит знаменитая «Свадьба», где выдающиеся актеры Грибов, Раневская, Гарин, Абдулов, Мартинсон, Яншин, Коновалов играют в не менее блистательном окружении начинающих в кино Пуговкина, Блинникова, Понсовой, Пельтцер, Мурзаевой. Между прочим, все корифеи завидовали на съемках черной завистью именно Мурзаевой: ее героиня в сцене за столом съедала настоящую котлету! На тот момент, когда все «угощения» были бутафорскими, и нестерпимо хотелось есть, это было непозволительной роскошью.

Потом возникла длинная пауза, так называемый период малокартинья. И когда, наконец, Ирина Всеволодовна вновь появилась на экране, играть она стала исключительно старушек: «Анна на шее», «Когда казаки плачут», «Опекун», «12 стульев», «Сказка о потерянном времени», «Женщины», «Учитель пения», «Северная рапсодия», «Три дня в Москве», «Сказка, рассказанная ночью»... К каждому образу актриса придумывала особые штрихи, отыскивала характерные детали, приспособления. Великолепна находка Мурзаевой в картине «Железный поток» — самоварная труба! Баба Горпина, убегая из горящей станицы, успевает прихватить с собой лишь ее и не расстается с этой трубой на протяжении всего долгого пути. Режиссер Ефим Дзиган был очень доволен находкой. Ведь это была отнюдь не «хохма» — в этой трубе для Горпины сосредоточен весь мир, надежда на то, что она снова обретет свой дом, свой очаг. И это запомнилось зрителями. А как она вошла в образ! Кубанские станичники, участники массовок, «гутарили» с Мурзаевой как со своей. Некоторые даже недоумевали, почему это она большую часть съемок сидит на телеге, тогда как они лишены этой привилегии. Доказать им, что она артистка и городской житель, ей удалось только своим неумелым обращением с домашними животными.

В «Простой истории» героиня Мурзаевой — мать деревенской девушки Саши, которую играет Нонна Мордюкова. Дочь возвращается с собрания и устало сообщает, что ее выбрали председателем колхоза. «Господи! Это за что ж тебя?!» — ошеломленно спрашивает мать. Зрители смеются, а старушка начинает напутствовать новоиспеченного руководителя вполне серьезными, человеческими истинами: «Перед народом не возносись и себя не роняй. Держи себя сурьезно!» Простая, мудрая женщина, она не остановится перед высоким положением дочери, когда та решит слегка подкраситься, вспомнить, что она все-таки женщина — схватит тряпку и отстегает «здоровую дуру» по первое число. «Не забывай, что ты вдова!»

Популярна и одна из последних ролей Ирины Всеволодовны — старушка Анна Христофорова из кинокомедии «Женатый холостяк». Ее героиня — специалист по добрым услугам. Она вызывается помочь молодому симпатичному шоферу создать семью, и тут начинаются невероятные приключения, недоразумения, всевозможные казусы, что приводит к искреннему смеху в зрительном зале.

Героини Ирины Мурзаевой разные, хотя большей частью и комичные. Они не похожи одна на другую, даже если это ряд деревенских бабусь. Какая-то из них глуповата, какая-то мудра, одна шустрая и озорная, другая — уставшая и нерешительная. Сколько образов — столько характеров. Согласитесь, великовато для амплуа «комической старухи». Конечно, актриса далеко шагнула за пределы этого штампа, углубила его. Иной раз ее просили просто поприсутствовать в кадре, понимая, что для пробуждения улыбки у зрителей необходимо показать лицо именно Мурзаевой. И она охотно на это шла, понимая, что от профессии никуда не денешься. Хотя ее всесторонняя образованность и энциклопедические знания были достойны большего.

Личная жизнь Ирины Всеволодовны целиком зависела от работы. Она абсолютно не знала быта, ничего не понимала в так называемых рыночных отношениях. Ее легко было обмануть. Когда актриса увидела, как соседи увезли на санках мешок пустых бутылок, а привезли новый телевизор, то всерьез поверила их шутке — купили на полученные за стеклотару деньги. Сама она ненавидела магазины и предпочитала ходить туда пореже. Так же она сторонилась домашнего хозяйства. Когда ее сын, конструктор, человек с тремя техническими образованиями, подходил к телевизору с намерением посмотреть, почему он стал плохо работать, она лепетала: «Не трогай! Не отвинчивай! Мало ли что!..»

Любимым занятием Мурзаевой было вязание. За спицами могла просидеть весь день, а если не находилось работы, брала книгу и уходила в парк. Дом кино или другие какие общественно-творческие места она не посещала. Предпочитала общество подруг, которых искренне любила. Она умудрилась пронести дружбу с гимназических времен, оставаясь ей верной всю жизнь. За эти годы у нее появились еще только две подруги — актриса Нина Алисова и писательница Вера Кетлинская. Для Алисовой Ирина Всеволодовна ставила концертные номера. Работала на эстраде и с Сергеем Михалковым: поставила по его произведениям литературную композицию. Она практически не отдыхала, ей было скучно сидеть, ничего не делая. Если уж совсем нечем было заняться, она начинала приставать к снохе: «Тамарочка, ну придумай мне работу! Дай что-нибудь свяжу!»

Замужем Ирина Всеволодовна была дважды. Первый раз — в далекой юности. Ее вторым мужем был актер студии Р. Симонова Николай Толкачев. В 1938 году родился сын Борис. Но брак был недолгим. Мурзаева не простила нанесенной ей мужем обиды и вновь поддалась своей великой гордыне. Воспитывала сына одна, разрываясь между домом и работой. На гастролях актрисы покупали меха, а она искала что-нибудь для сынишки и звонила в Москву с расспросами о его здоровье. Благополучие ее не интересовало. Когда, вернувшись из эвакуации, Ирина Всеволодовна обнаружила в своей квартире семью беженцев, тут же перебралась к родне на Шаболовку, оставив дом совершенно незнакомым людям.

Все качества, которые были у Мурзаевой, поражали своим объемом. Если принципиальность — то до конца! Никаких компромиссов, никаких прощений, никаких уступок! Если надо собрать волю в кулак и совершить поступок — то отступать некуда: всю жизнь она курила, даже самокрутки, но когда попала в больницу с язвой — бросила вмиг и навсегда. Ее закрытость от всего лишнего в окружающем мире была феноменальной: она никого не помнила и не знала по фамилиям. «Кто это такой симпатичный?» — спрашивала на премьере. «Да как же, Ирина Всеволодовна! Вы же вместе снимались там-то и там-то!» — «Да? Подумать только!» На работу она ходила, как на работу. Пришла, снялась и ушла. Когда на киностудии все проходящие мимо улыбались и здоровались, она мило отвечала на приветствия, но спрашивать ее «кто это?» было бесполезно.

Так прошла вся жизнь. Шустрая, неуемная, быстрая, как ртуть, однажды Ирина Мурзаева сдала. Все вдруг осознали, что она уже старая женщина, что ее подтянутость, стройная фигура, прямая спина — не вечны. И, наверное к счастью, такой ее видели совсем недолго. Ирина Мурзаева ушла из жизни в январе 1988 года, сохранив в нашей памяти образ веселой, бойкой, жизнелюбивой бабушки. Образ блистательной «комической старухи»

ВОТ ТАКИЕ СТИХИ СОЧИНИЛИ ДЛЯ ИРИНЫ МУРЗАЕВОЙ ЕЁ КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ:

Свердловский детский театр, студия Симонова и Ленком...

Театральное искусство для Мурзаевой – будто родной дом.

Её интеллигентность, бескомпромиссность, принципиальность,

Образованность, серьёзность... отражали жизни реальность.

И. Мурзаева – актриса и режиссёр Московского ТРАМа...

«Шустра как ртуть», многоталанна, будь то комедия иль драма.

Сваха в капоре, бабка в фартуке, смотрительница, Шапокляк...

Роли в фильмах: «Женщины», «Сердца четырёх», «Женатый холостяк».

Фрейлина-вредина, маникюрша, соседка-моралистка...

Мурзаева, без вопросов, универсальная артистка.

Вуаль, перчатки, губки, плечико, локоток и улыбка...

Фирменные приёмы миниатюрши – золотые слитки.

Королева замочных скважин и диспетчер очередей...

Очаровывала своей комичностью Ира всех людей.

Старушенция в панамке и такса-общественница...

В ней гармонично сочетались твёрдость, воля, женственность.

Персонажи Иры были ярки и эксцентричны...

В одном лице порою ядовиты и комичны.

«Вас к телефону... приятный мужской голос» произнесла

Ехидно-завистливо... крылатую фразу приобрела.

То по деревьям лазала, то прыгала с поезда подножки.

Входила в роль Мурзаева передвигаясь шустрее кошки.

«Когда казаки плачут», «12 стульев», «Учитель пения»...

Актриса поражала мастерством, своим актёрским рвением.

«Сказка о потерянном времени» и «Простая история»...

Реальность олицетворяла как людских душ аллегория.

«Железный поток» – «В Тридевятом царстве» – «Если можешь, прости»...

Разнообразно И. Мурзаевой персонажей ассорти.

Вы родились в один день с человеком скромным, интересным,

Талантливым, профессиональным, отзывчивым, известным.

Считайте, что Вам Мурзаева путёвку в жизнь вручила...

И персонажами своими жить Вас научила.

Copyright©2011 Мила Альпер

Она умерла не только без национальной премии уровня "Оскара", но даже и без звания "заслуженная артистка" — то ли старорежимной внешностью не угодила властям, то ли не похлопотал никто вовремя перед министрами. Героический советский кинематограф, увлеченный новыми темами, лицами, сюжетами и фактурами, поначалу не заметил ее отсутствия. Потом только стало понятно, что вместе с ней из кинематографа уходит второй и третий план: опора сюжета, гарант достоверности и узнаваемости.

Ирина Мурзаева ушла из жизни в январе 1988 года, Но волшебство, созданное ее талантом, живет.

Привожу также интересную статью из "Московского комсомольца" за 2011 год - здесь упоминаются многие известные актеры, в том числе и Ирина Всеволодовна, и указано, как найти её могилу. чтобы поклониться её праху

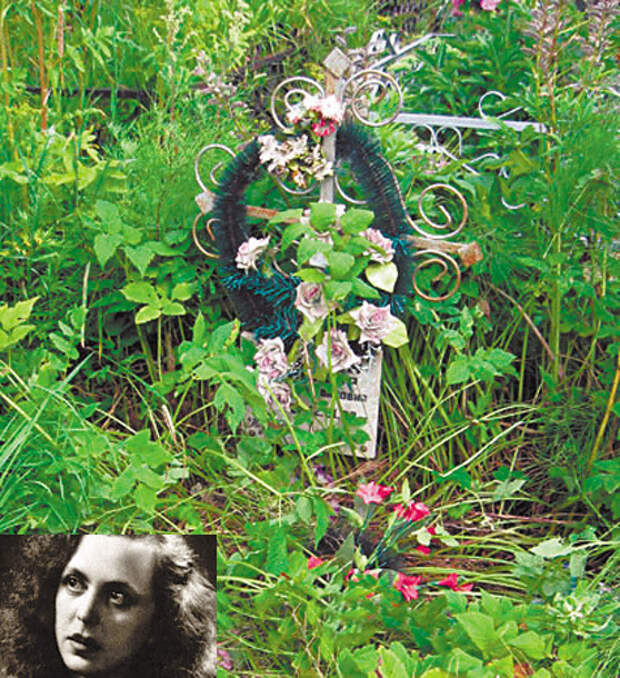

На звездных могилах не ставят крестовПочему захоронения популярных актеров оказываются никому не нужны? Ольга Бган, Валентина Караваева, Борис Новиков, Николай Парфенов, Элла Леждей, Тамара Носова, Михаил Кононов... Их имена знает вся страна. Фильмы с участием великих актеров не сходят с экранов телевизора. Они прожили яркую, красивую жизнь, купаясь в лучах всенародной славы. Все оборвалось с наступлением старости. Больные, одинокие, нищие актеры оказались выброшены на обочину жизни. Никто из них не удостоился чести быть захороненным на элитном Новодевичьем кладбище. Не нашлось для них местечка и на Ваганьковском. Им не устраивали пышных похорон с почетным караулом под аплодисменты поклонников. Их похоронили тихо, незаметно. Сегодня на могилах актеров нет роскошных памятников, у многих отсутствуют оградки и крест. К ним не приходят ни родственники, ни почитатели их таланта. Их могилы обречены были умереть, если бы... Несколько лет назад в Москве образовалось сообщество людей, которые называют себя некрополистами. Из года в год они ищут заброшенные могилы знаменитостей и восстанавливают утерянные захоронения. Все свободное время эти люди проводят на кладбище. Не по долгу службы. По зову совести. Их задача — найти и восстановить утерянную могилу известного человека. Они называют себя некрополистами. Официально общество некрополистов существует с января 2008 года. За это время им удалось найти и поднять несколько сотен заброшенных могил актеров, режиссеров, музыкантов, писателей, ученых, космонавтов, Героев Советского Союза. Каждый месяц странное сообщество единомышленников встречается на кладбище. Обсуждают планы на будущее, делятся находками. «Странное хобби», — покрутят у виска многие. Однако сами искатели берутся доказать обратное. Один из основателей общества некрополистов — Сергей, больше известный под псевдонимом Двамал, назначил мне встречу на Ваганьковском кладбище. «У меня там еще дела есть — надо проведать найденные недавно могилы, листья убрать, кресты подправить, — начал разговор мужчина. — К тому же на кладбище удобно беседовать — там всегда тихо и нет ветра. Вы замечали?..»

Сергей Двамал — один из основателей общества некрополистов. Фото: Ирина Боброва. «Захоронение известной актрисы считалось утерянным» При жизни их носили на руках. После смерти втоптали в сырую землю. Ольга Бган. Помните милую курносую девушку из кинофильма «Человек родился»? А кто знает, где она похоронена? Уверена: ответа не последует. Потому что ее могилу давно занесли в разряд сгинувших. — На поиски могилы актрисы ушел не один месяц, — рассказывает Сергей. — Когда мы в глубине Хованского кладбища обнаружили перекошенный камень с едва заметной надписью «Ольга Бган», не поверили своим глазам. На могиле актрисы не было оградки, корни огромного дерева с соседнего участка разрушили само захоронение. Через пять лет место погребения исчезло бы само собой. В прошлом году мы собственными силами установили актрисе скромную оградку, поставили памятную доску. И представляете — туда начали приходить люди. Во всяком случае, теперь там всегда лежат цветы... Нет ничего удивительного, что за могилой Ольги Бган никто не ухаживал. Несколько лет назад мы беседовали с коллегой актрисы. Вот что рассказала женщина: — После развода с первым мужем, актером Юрием Гребенщиковым, Ольга впала в депрессию, начала выпивать, сильно растолстела, никак не могла сбросить лишний вес. У нее появились странные друзья, она могла сорвать репетицию, опоздать на спектакль. На замечания режиссера отвечала: «Не учите меня жить, я пью с 20 лет — это наследственность». На тот момент ей было почти 40... А вскоре она сошлась с работником сцены Сашей. Парень только что отмотал срок. Сначала Ольге было жалко его, а потом она влюбилась. Они начали жить вместе. Выпивать Бган стала в два раза чаще. В итоге у нее подкосилось здоровье, она перестала следить за собой, поседела. 31 декабря 1977 года у нее с гражданским мужем случился конфликт. Не знаю, что там произошло, но в новогоднюю ночь Оля приняла лошадиную дозу реланиума. Откачать ее не удалось. В день ее похорон на улице стоял страшный мороз. Практически никто из ее знакомых не поехал проститься с ней на кладбище. Коллеги отметились лишь на гражданской панихиде в Доме актера. А через 9 дней об актрисе уже никто не вспоминал. До недавнего времени считалась потерянной и могила актрисы Валентины Караваевой, сыгравшей главную роль в фильме «Машенька». — Мы нашли могилу Караваевой на том же Хованском кладбище, — продолжает мужчина. — Пробраться к ней оказалась непросто — место густо заросло лопухами. Кругом грязь, болото. Покосился деревянный крест, к которому была криво прибита ржавая табличка: «Чапмен» — фамилия Караваевой по мужу. Со временем мы обновили крест, разместили на нем фотографии актрисы, восстановили надпись — В.И.Чапмен-Караваева. В землю воткнули искусственные цветы. Вышли небольшие трудности с оградкой — ведь облагораживать место захоронения имеют право только родственники. Но нам удалось договориться с работниками погоста и об этой услуге. Точная дата смерти Караваевой неизвестна. В энциклопедии пишут: «Умерла между 25 и 30 декабря 1997 года». На могиле — дата смерти: 12 января 1998 года. Кто-то из знакомых Караваевой недавно сказал: «Она завещала похоронить себя на Ваганьковском кладбище. Рядом с великими актерами». Ее последнюю просьбу исполнить было некому. Последние 20 лет актриса провела в одиночестве. В собственной квартире она организовала театр одного актера. Двадцать с лишним лет Караваева играла спектакли дома перед любительской кинокамерой, потом проявляла пленку, смотрела ее на пришпиленном к стенке бумажном экране. Звук записывала на катушечный магнитофон. Даже шила костюмы к любимым ролям. Она и умерла перед камерой. После ее смерти дверь квартиры взломали. Гнетущее впечатление производила обтянутая черной тканью комната-павильон, импровизированная гримерка на кухне, узкий продавленный топчан, служивший заодно и сценой. Никто из соседей Караваевой не признал в странной женщине знаменитую в прошлом актрису. Скромные похороны организовала Гильдия актеров, а личные вещи и архив Караваевой попали в Музей кино. Дальние родственники узнали о кончине звезды из газет. Но разыскивать место погребения не стали... «Могила адъютанта Мюллера как в воду канула» В энциклопедии советских актеров о каждом из них написана всего пара строк — родился, женился, снимался... Место захоронения публичного человека, как правило, не указывается. Некрополисты недоумевают: «Похороны — тоже часть биографии...» — У нас существует термин «сложная могила». К таким относилось место погребения Лаврентия Масоха, адъютанта Мюллера из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», — добавляет собеседник. — Масоха умер в 1971 году. Информация о его похоронах нигде не звучала. Мы связывались с режиссером картины Лиозновой, звонили Броневому и Куравлеву — никто из них не знал, где похоронен их бывший коллега. Выяснилось, что Масоха почему-то похоронили в Киеве на Байковском кладбище. Захоронение находилось в плачевном состоянии — фотография актера давно затерлась, остались лишь еле заметные надписи на грязном камне. Недавно «охотники за памятью» решили отыскать могилу Анастасии Ивановой, главной героини фильма «Не могу сказать прощай». В 1993 году женщину нашли убитой в собственной квартире. — Было известно, что Иванова похоронена под Сергиевым Посадом. Мы облазили несколько более-менее приличных кладбищ в том районе. Последним оставалось самое старое городское кладбище. Именно там мы случайно наткнулись на могилу Ивановой. Более того, оказалось, что мы приехали к ней в день ее смерти — 3 июня. К тому же это единственный день в году, когда православная церковь молится за всех погибших. Как тут не поверить в мистику! До недавних пор ничего не было известно о могиле Веры Ивлевой, ткачихи из фильма «Сказка о царе Салтане», актрисы театра «Ленком». 8 января 1999 года она пропала без вести. Ее обезображенное тело обнаружили спустя два месяца в лесополосе. Оказалось, ее сбила машина. Водитель, чтобы замести следы, закопал тело в снег. На похороны Ивлевой пришли всего три актера из родного «Ленкома». — Мы отыскали ее могилку на Машкинском кладбище в Химках. Ивлева похоронена вместе с братом-близнецом, — рассказывает Сергей. — Судя по всему, могилу актрисы давно никто не навещал — кроме покосившегося креста на месте погребения больше ничего не было. Правда, недавно кто-то все-таки прибрался на могиле Ивлевой. Возможно, сами работники погоста.

Вера ИВЛЕВА.

А вот могилу Вячеслава Царева, сыгравшего нелепого пионера в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», вряд ли кто-то возьмется облагораживать. Просто не заметят ржавую табличку, закопанную в землю с нацарапанными инициалами «Царев В.В.».

Вячеслав ЦАРЕВ.

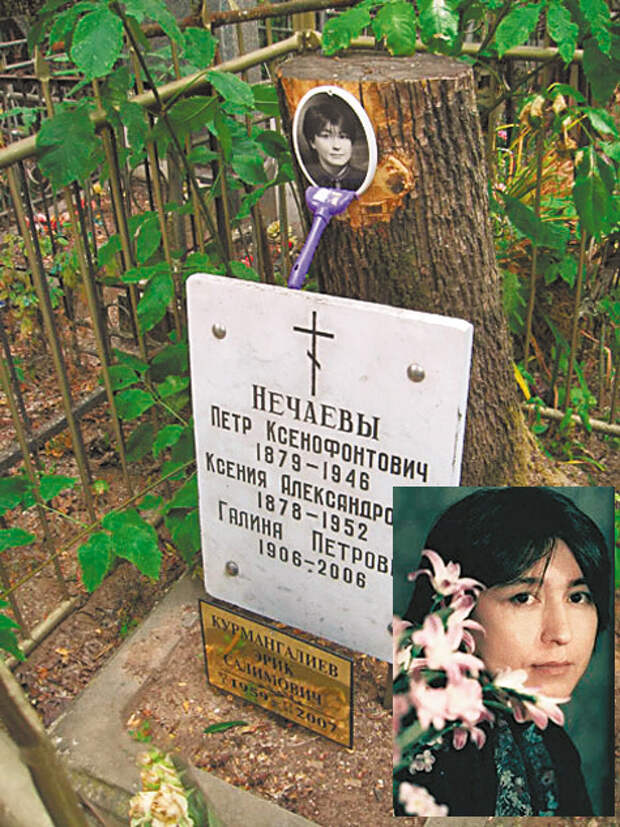

13 ноября 2007 года не стало уникального оперного певца Эрика Курмангалиева. Ему было 47 лет. Он прославился на весь мир тем, что исполнял оперные арии женским голосом. Курмангалиев работал с Альфредом Шнитке, сотрудничал со Святославом Рихтером, играл в нашумевшем спектакле Виктюка «М.Баттерфляй», дружил с Пьером Карденом. Его гала-концерты всегда проходили с аншлагом.

Эрик КУРМАНГАЛИЕВ.

Судьба сыграла с ним злую шутку. Сегодня на могиле баловня судьбы — спиленное дерево с пришпиленной фотографией музыканта. ИЗ ОТЧЕТА НЕКРОПОЛИСТА: «8 января 2009 года. Наконец-то я нашел захоронение Курмангалиева. Одним белым пятном на Ваганьковском кладбище стало меньше. Писательская арена. 47-й участок... Могила имеет нищенское убранство. Осенью там спилили дерево, при этом мужицкие сапоги хорошенько потоптались по застекленной фотографии артиста». Сергей показывает мне десятки фотографий заброшенных могил космонавтов, ученых, писателей, актеров. Далеко не всех знаменитых людей хоронили с должными почестями. Так, не удостоилась пышных похорон актриса Тамара Носова — донна Роза из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Ее прах — в колумбарии на Ваганьковском кладбище. Рядом урна Михаила Кононова — его семье тоже не хватило средств на роскошные похороны. В такой же ситуации оказалась и королева эпизода Ирина Мурзаева (маникюрша — «Сердца четырех», Анна Христофоровна — «Женатый холостяк»). Найти нишу с ее прахом практически невозможно — надпись стерлась. Почтить память актрисы можно на Донском кладбище — колумбарий 14, секция 56. Светлана Савелова — Лена Величко из фильма «Семь стариков и одна девушка» умерла в 1999 году. Родных у актрисы не было — похороны организовал театр, в котором она работала. Ее прах на Николо-Архангельском кладбище — колумбарий 9, секция 6, ниша 303. Неприметная могилка у Эллы Леждей — Зина Кибрит из популярного в 80-хгодах сериала «Следствие ведут Знатоки». Она скончалась в 2001 году. Ее похороны не стали знаковым событием для страны. Журналисты будто не заметили ее ухода. Леждей похоронили рядом с матерью и мужем на 11-мучастке старой территории Хованского кладбища в лесном массиве. Ориентир — мусорный контейнер. Екатерина Мазурова запомнилась зрителям ролью бабушки Кости Иночкина в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!». Ее не стало 8 октября 1995 года. Похоронили женщину на 26-м участке Введенского кладбища. На достойную могилу актрисе денег не нашлось. Сама же Екатерина Яковлевна перед смертью безвозмездно передала Шуйскому краеведческому музею собственную коллекцию русской и зарубежной живописи и графикиXIX–XX веков, керамики, вышивки бисером, антикварной мебели — всего более тысячи бесценных экспонатов.

Екатерина МАЗУРОВА.

«Ухода Бориса Новикова никто не заметил — в столице в эти дни проходил Московский кинофестиваль» Раднэр Муратов, тот самый Василий Алибабаевич из кинофильма «Джентльмены удачи», тоже, как выяснилось, не заслужил достойного прощания. Он умер в 2004 году. Его пристанище — низенькая плита из черного камня, вкопанная в землю Николо-Архангельского кладбища. Добраться до могилы непросто. Участок, где похоронен актер, — на отшибе погоста. Это место даже не указано на карте кладбища.

Раднэр МУРАТОВ.

Навещать Муратова некому. Последние десять лет он жил отшельником в своей убогой квартире без мебели, кровать ему заменяла входная дверь, которую он снял с петель, питался актер в столовой для бомжей, пенсию просаживал в игровых автоматах. Незадолго до смерти его сразила болезнь Альцгеймера, он оказался в психиатрической клинике, где у него случился инсульт. Отпевали актера в траурном зале больницы. На похоронах собралось человек десять, среди которых практически не было его коллег по сцене... Не нашлось места на элитном кладбище и актеру, на чьем счету порядка 150 ролей. Борис Новиков умер в 1997 году. Похоронили его на окраине Даниловского кладбища. Последние 20 лет актер страдал диабетом, оттого и ушел из театра. Жалкой пенсии не хватало не то что на лекарства, даже на пропитание. Супруга Новикова в надежде продлить жизнь актера попросила Союз кинематографистов заранее выдать деньги, причитавшиеся ему на похороны. Вся сумма была потрачена задолго до смерти актера. Ухода Бориса Новикова почти никто не заметил — в столице в эти дни проходил Московский кинофестиваль. Николай Парфенов — Валера из «Афони». В арсенале этого актера сотни картин, а похоронен он вдалеке от коллег по цеху — на Химкинском кладбище. Памятной фотографии на могильной плите нет. Выбиты лишь имена пяти человек — близких Парфенова. Последние годы актер влачил жалкое существование. После смерти жены приемные дети вытащили из его квартиры все ценные вещи — оставили старику лишь старый диван. Парфенов умер дома 7 января 1999 года. Хоронила актера родная сестра на скромную пенсию. О его кончине не знали не только в Театре имени Моссовета, где много лет проработал Парфенов, но даже соседи по дому. Парфенова кремировали на Хованском кладбище. Урну с прахом сестра забрала домой. Надеялась, может, культурные деятели вспомнят о Парфенове, захотят попрощаться. Но никто о нем не вспомнил. Через несколько месяцев женщина захоронила урну на Хованском кладбище. Теперь в одной могиле покоятся Николай Парфенов, его мама и три родные сестры...

Валентина КАРАВАЕВА.

«Памятник в жутком состоянии, портрет на камне стерся, фотография выцвела...» Недавно поклонники питерского актера Александра Романцова пытались собрать деньги на достойный памятник любимому актеру. Но воз и ныне там. На Северном кладбище Санкт-Петербурга на могиле Романцова — голая плита. Он умер несколько лет назад. О его смерти не сообщили телеканалы, ни строчки не написали в газетах. Причина тому ясна — незадолго до гибели бывший муж его супруги обвинил Романцова в педофилии по отношению к 5-летней падчерице. Судебные тяжбы подкосили здоровье актера. Скандальная история ничем не закончилась, а у Романцова в результате публичной шумихи отнялись ноги. Вскоре он умер. Никто из друзей актера не пришел проститься с ним. Готлиб Ронинсон — великий комедийный актер — умер в 1991 году. Похоронили его на Введенском кладбище. На месте погребения — камень с двумя фамилиями — актера и его матери. Он умер в возрасте 73 лет в собственной квартире от инсульта, успев позвать соседей — работников ЖЭКа. Когда приехала «скорая помощь», сотрудники ЖЭКа принялись дегустировать коллекцию редких вин, которую всю жизнь собирал актер. После того как тело увезли, соседи по дому за одну ночь вынесли из квартиры Ронинсона буквально все, вплоть до половиков и лампочек. В 2004 году не стало Клары Румяновой — ее прах покоится в колумбарии на Донском кладбище. Голосом этой женщины говорят заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, медвежонок Умка. Организацией похорон актрисы занималась Гильдия актеров кино. Больше хоронить ее оказалось некому. — У Румяновой остались родственники в Нижнем Новгороде, — рассказывали нам работники Гильдии киноактеров. — Никто из них не принимал участия в процессе похорон, зато на следующий день они стали требовать у нас документы на трехкомнатную квартиру умершей и оставшиеся сберкнижки. Где покоится знаменитая родственница, никто из них не интересовался.

Ольга БГАН.

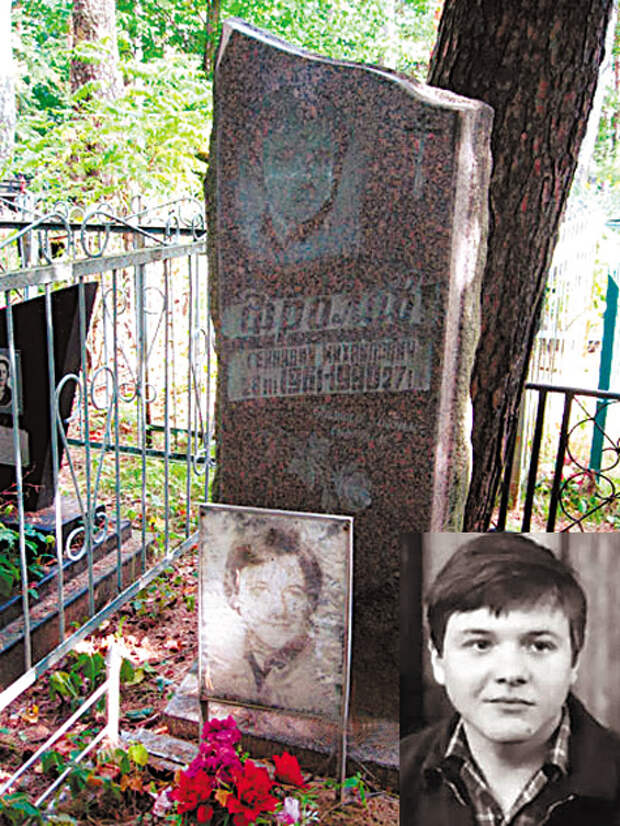

Без помощи некрополистов канула бы в небытие могила Анатолия Кубацкого — Йагупопа 77-го из «Королевства кривых зеркал». Актер похоронен на Пятницком кладбище. Умер в одиночестве и забвении, упокоился среди родственников — на плите нет фотографии, дат рождения и смерти, не указан и род занятий Кубацкого. Непросто разыскать могилу Алексея Фомкина, сыгравшего Колю Герасимова в картине «Гостья из будущего». Он погиб 24 февраля 1996 года. Заживо сгорел в собственном доме. Похоронен на кладбище «Улыбышево», что под Владимиром. Именно там он прожил последние годы. Ему было 26 лет. Геннадий Фролов — Саша Стамескин из фильма «Завтра была война», Иван-царевич — «На златом крыльце сидели». Актер скончался 27 января 1990 года в городе Электростали. Ему было 28 лет. Похоронили Фролова в селе Казанском Павлово-Посадского района. В январе 1990 года Геннадий, снимаясь в очередной картине, подхватил двустороннее воспаление легких. 27 января поехал на съемки с температурой 40,2. Ему стало плохо. В медпункте Фролову отказали в помощи, отправили в поликлинику по месту жительства. Вернувшись в Электросталь, Геннадий смог дойти только до дома, где вскоре скончался.

Геннадий ФРОЛОВ.

ИЗ ОТЧЕТА НЕКРОПОЛИСТА: «12 сентября 2009 года поехали искать могилу Геннадия Фролова. Добрались до погоста. Заведующая кладбищем не смогла нам помочь, оказалось, что до 2000 года у них не велось учета захоронений. Судя по всему, умерших просто привозили на кладбище и хоронили. Попетляли между оградами, вышли на широкую дорогу, идущую через кладбище, поискали там. Ничего. Продолжили поиск в старой, лесистой части кладбища. Пройдя немного вперед, я заинтересовался памятником справа от тропинки. Свернул, подошел ближе. Надпись читалась плохо. Сначала увидел букву „Ф“, за ней „Р“... — „Фролов“. Неужели нашли? — „Геннадий Михайлович“. Даты тоже совпадают. Да, это его могила. Памятник в жутком состоянии, портрет на камне стерся, фотография выцвела. Неудивительно, что мой коллега, прочесывавший эту часть кладбища, не заметил могилу». Людмила Давыдова — Верка-модистка из «Место встречи изменить нельзя» и Наталья из «Тени исчезают в полдень». Покончила с собой после выписки из психиатрической клиники. Родных у нее не осталось. Похоронили актрису в 1996 году на Домодедовском кладбище рядом с отцом. ИЗ ОТЧЕТА НЕКРОПОЛИСТА: «Август 2011 года. Отправились на поиски могилы Людмилы Давыдовой. Участок 67 предстал перед нами подобием непроходимых джунглей, но я почему-то не сомневался: Давыдову мы обязательно сегодня найдем. Для удобства поисков я вооружился длинной палкой, чтобы раздвигать заросли на могилах. Как всегда, чтобы оценить размеры участка, сначала обошли его по периметру. Нас несколько человек. Каждый взялся прочесывать по ряду, благо там четкие, ровные ряды, если бы не заросли — могилу нашли бы куда быстрее. Людмила Давыдова похоронена рядом с отцом, умершим в 1992 году, по его фамилии — Шляхтур — мы и нашли могилу Давыдовой. Надпись на надгробном камне оказалась еле заметной». «Пройдет зима, настанет весна. Потеплеет. И мы снова отправимся на кладбище. Начатое дело надо довести до конца. Появятся новые цели и задачи. Надеюсь, что хватит сил и времени, чтобы привести в надлежащий вид могилы, нуждающиеся в реставрации и уходе. Многие мои знакомые считают меня сумасшедшим. Но ведь я шел к этому давно, мечтая поначалу наводить порядок на могилах людей (любых, необязательно знаменитых), убирать мусор и листья... Кладбище... Это место только поначалу кажется ужасным. Сейчас я понимаю, что там спокойно, только там можно побыть наедине с собой, привести в порядок голову, уйти от вечной столичной суеты...» (Из дневника члена общества некрополистов.) |

Свежие комментарии